概略

2022年9月18日に鹿児島市付近に大型で非常に強い勢力で上陸した台風14号を振り返ってみたい。

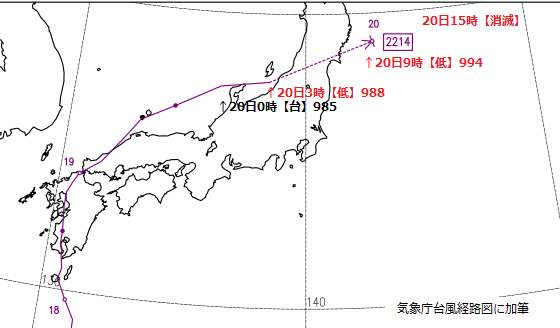

この台風は気象庁が昭和の三大台風の一つである1959年の伊勢湾台風を引き合いに出し、鹿児島県に事前に各種の特別警報を発表し強く警戒を呼び掛けた台風である。九州を縦断した後は日本海側沿岸部をかすめるように東進を続け、東北南部付近を横断し三陸沖で消滅した。宮城県を通過していったということもあり、個人的に印象に残っている台風である。私はこの台風に関してはずっと疑問に思っていたことがあり、3年前の事象ではあるが正式に気象予報士となった今このタイミングで振り返っていきたい。

温帯低気圧化のタイミング

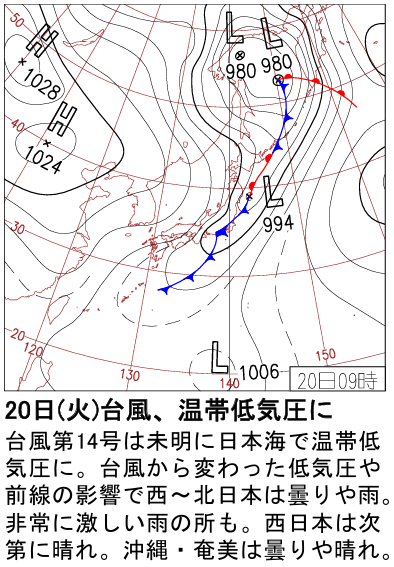

この台風は、当初は宮城県を横断した後、20日9時に太平洋へ抜けたところで温帯低気圧に変わったと発表されていた。しかし事後解析による確定値では、新潟県に再上陸する直前の20日3時には既に温帯低気圧化し、温帯低気圧として宮城県にやってきたようである。

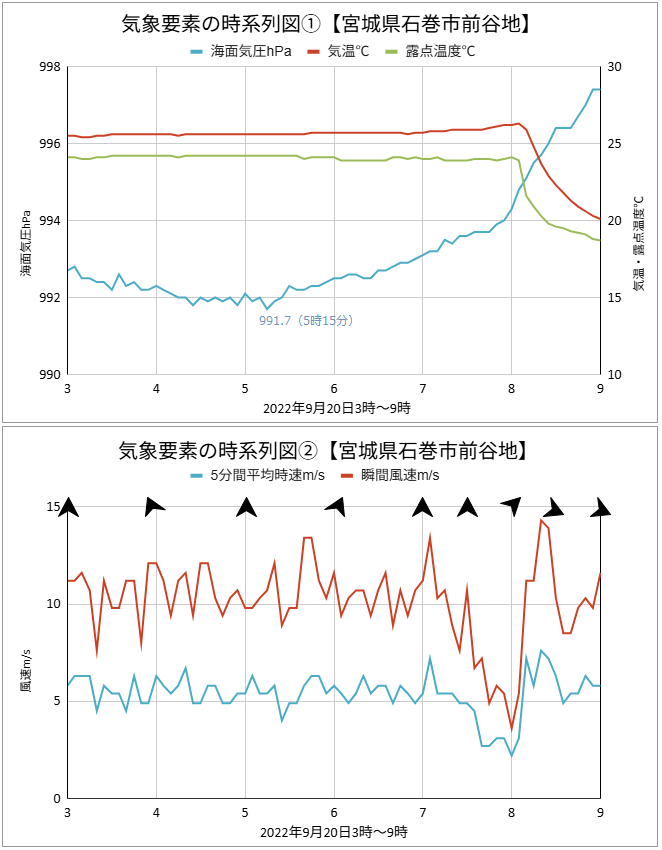

擾乱(じょうらん)の中心は当地のかなり近くを通過していったと考えられるが、観測値は寒冷前線の通過時に見られる特徴的な変化をしていた。8時過ぎに気温と露点温度の急低下、気圧の急上昇、風向・風速の急変があり、寒冷前線が通過したものと見られる。台風の中心に前線が到達していて、既に温帯低気圧だったことは間違いなさそう。

それでは速報値と確定値で温帯低気圧化のタイミングが違ったのは何故なのか。「台風は温帯低気圧に変わりました」と聞くと、情報を受け取る側は「じゃあもう大丈夫なんだ」と警戒を緩めることになり兼ねず、恐らく気象庁が発表のタイミングを故意に操作している。

”台風”とは最大風速17.2m/s以上の熱帯低気圧のことをいうから、台風が”熱帯低気圧”に変わったであればそれは確かに台風の衰弱を意味する。一方台風の温帯低気圧化は性質の変化であり衰弱ではない。この辺りの違いを一人でも多くの人に正しく理解してもらえるよう努めるのも気象予報士の役割の一つなのだと思う。そして理解が広がらない限り、今後もこのような発表のされ方が続くのだろう。

当地は経路の右か左か

この台風(実際には温帯低気圧)の速報による位置の変化は、

20日5時:山形市の西 → 6時:宮城県大崎市付近 → 7時:岩手県一関市付近 → 8時:宮城県気仙沼市付近

となっている。一度岩手県に入っていることから、当地は台風の経路の右側(危険半円)にあたるはず。ところが上記の気象庁台風経路図によると、3時の位置と9時の位置を結んだ破線はほぼ当地の真上にかかっている。実際には破線のように一直線ではなく、この場合少し南に膨らみながら進んだ可能性も考えられる。そうすると当地は経路の左側(可航半円)に入ることになる。

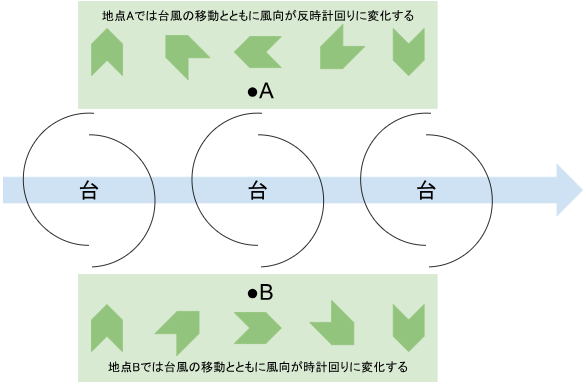

風向の変化を見れば経路のどちら側に入ったのか推定できる。経路の左側に入った場合は時間とともに風向が反時計回りに変化し、右側に入った場合は時計回りに変化するといったもの。風向の変化から擾乱の経路を答えさせる問題は、実際の試験でも時々出題されているので押さえておきたい。

当地の20日3時から9時までの毎正時の風向は、

南→南南東→南→南南西→南→南西→西北西

といった感じで、若干のばらつきがあるものの概ね時計回りに変化しているように見える。このことから速報値の通り、当地は経路の右側に入ったと推定される。

当地への最接近時刻

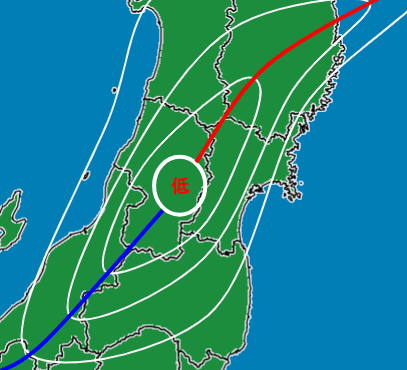

こちらは当地で最低気圧を記録した時刻5時15分に近い5時の天気図(自作)。各地の気圧観測値をもとに、990hPaから993hPaまで1hPaごとに等圧線を引いた。正確ではないかもしれないが、大体このような感じだと思う。低気圧はまだ山形県付近にあると見られ、最接近時刻と最低気圧の時刻がどうも合わなそうである。考えられる理由は低気圧が弱まりながら(中心気圧を上昇させながら)接近してくることで、低気圧の気圧上昇量が低気圧接近の気圧低下量よりも大きかったため、だろうか。これを答えさせる問題も63回試験や数年前にも出題されているため要チェック。

ちなみに石巻市と山形市の距離は大体80kmほどである。台風(温帯低気圧)は5時には山形市の西を55km/hで東北東へ、6時には大崎市付近を75km/hで東北東へ進んでいた。速度的には6時から7時の間に当地へ最接近したと考えられる。そこでもう一度当地の気圧の推移を見ると、6時台は緩やかな上昇の場でありながら6時20分頃に僅かに下降が見られる。恐らくこれが低気圧の最接近を示しているのではないだろうか。

気象庁「日々の天気図」より抜粋

9時の地上天気図では三陸沖に台風から変わった994hPaの温帯低気圧が解析されているが、ほどなく消滅しその一生を終えた。

コメント