概況

2025年3月26日は冬型の気圧配置の影響で、東北太平洋側南部を中心に西寄りの風が強まった。宮城県内には全域に暴風警報が発表され、県内のアメダスでは最大風速及び最大瞬間風速の通年1位または3月の1位を更新する地点が続出した。

当地では12時40分に最大風速17.9m/s(西北西)、15時10分に最大瞬間風速25.9m/s(北西)を観測し、それぞれこの5年で1位と2位タイの値であった。このことからも少なくとも数年に一度レベルの暴風であったことがわかる。

ウェザーニューズによる解説

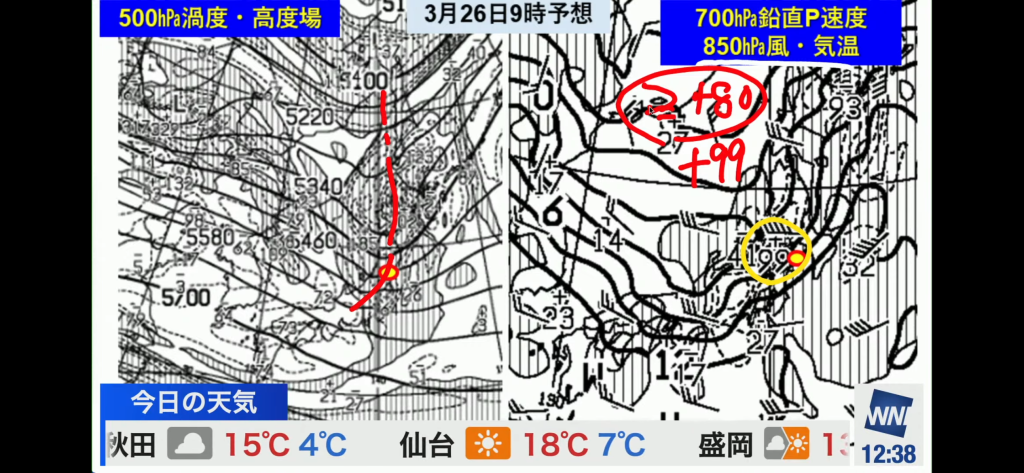

そんな仙台平野の暴風の仕組みについて、同日のウェザーニュースライブ内にて飯島気象予報士からかなり詳しい解説がありましたのでご紹介します(動画内時刻12時30分から解説が始まります)。全国配信で宮城県の現象をここまで詳しく解説してくれるのはありがたいし、予報現場にいないと知り得ないような話を聞かせてくれる飯島さんの解説は勉強になる。仙台付近で80hPa/h以上の下降流が予想される時は警報級の暴風になるから注意といった話なんかがそう。そもそも下降流を強風の指標として見たことがなく、試験に合格できたとてわからないことだらけである。それでも説明を聞けば数値の意味も含め内容は理解できるので、そこは試験の前よりも進歩したと言えるだろうか。

12時20分のアメダス風向風速。名取と米山で20m/s超。古川・鹿島台・女川・亘理でも15m/s超。これは瞬間ではなく10分間の平均である。

最大瞬間風速は女川で37.8m/s、白石で35.0m/sを観測し、台風でもあまりないような暴風となった。

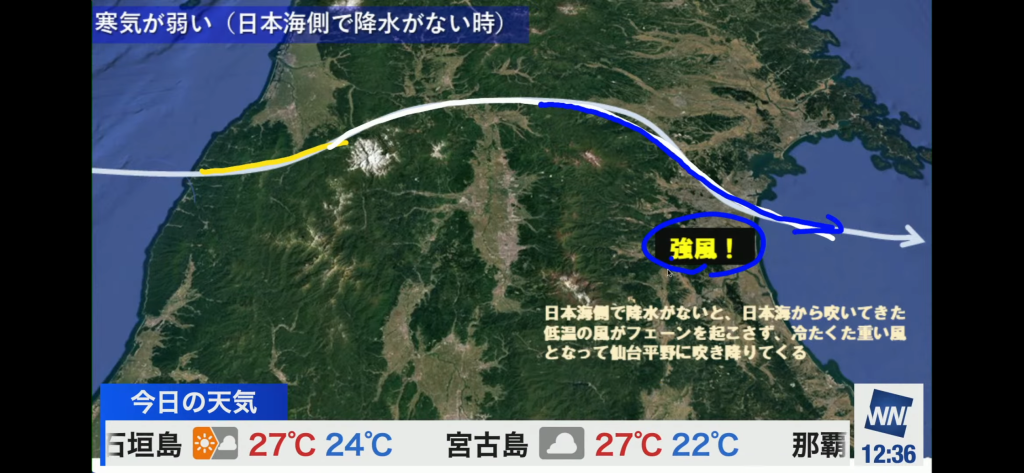

日本海側で降水がある時は太平洋側の地表付近よりも相対的に暖かい空気が上空を素通りする。降水がない時は冷たい空気が山からどっと吹き下ろすということらしい。乾いた空気と湿った空気では乾いた空気の方が重いということも関係している。冬型で等圧線がびっしり混んでいる時よりも、むしろ冬型が緩んできた時に宮城県特有の暴風となることがある。蔵王おろし、栗駒おろし、船形おろしと言ったりする。

≧80hPa/hの下降流で警報級の暴風とのことだがこの時は軽く上回る+99hPa/h。すぐ西の新潟付近は逆に41hPa/hの上昇流で、やはり日本海側で上昇した空気が太平洋側で下降することが予想されている。

850hPa(約1500m)で45ノット(23m/s)の西風、地上でもほぼ同等の「非常に強い風」が吹いた。

ざっくり100hPaを1000m相当だと仮定すると990m/h≒28cm/sの下降流ということに。気象予報士試験で鉛直P速度をcm/s換算する問題は以前は度々出題されている(令和に入ってからは出題されていないような)。1hPaを10mとするというように値が与えられるので、鉛直流の値を掛け3600(1時間を秒数で表した値)で割る。近年出題されていないとはいえ押さえておきたい。

それにしても0.3m/sの下降流が重力を得て瞬間35m/sのおろしとなるのだから凄い。

地上天気図(株式会社ウェザーニューズ提供)

北日本では確かに等圧線が混んでいるが、列島全体にひしめく状況ではない。西日本を跨ぐ等圧線は一本も存在しない。

当地の状況

独自観測による当地の状況。

こちらは解析ソフト内で自動生成されるグラフで、5分間の平均風速を表している。縦軸の最大値はその時の観測値によって自動で調整される。20となっているのを見たのは16年使用していてこの時が初めて。12時過ぎに急激に強まり、12時30分からの30分間は15m/s超の大風。動画解説にもあった上空のトラフが通過したタイミングだろうか。

ここまで強いと観測設備が耐えられるか心配になってくるがどうやら大丈夫だったようである。

5分ごとの最大瞬間風速。実は25.9m/sを2回観測していた。

最大風速を観測した時間帯のライブカメラの様子。田畑から舞い上がった砂埃で視程は1kmを下回るとんでもない状況に。この時間帯の天気は珍しい『砂じん嵐』になるだろうか。歩行はおろか車の走行も横風と視界不良により危険。

コメント